记原中国书法家协会副主席、原《科技日报》《中国艺术报》总编辑张飚

一

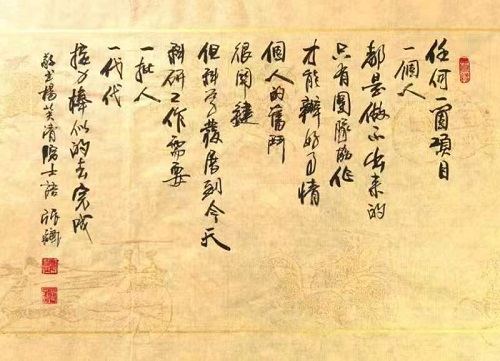

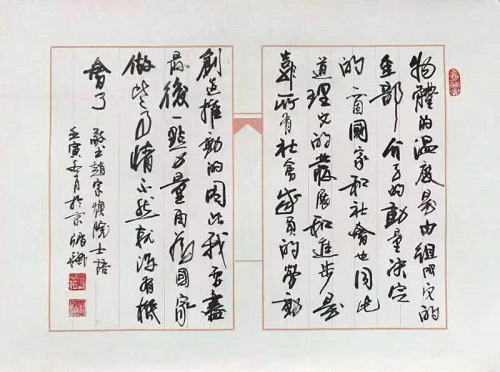

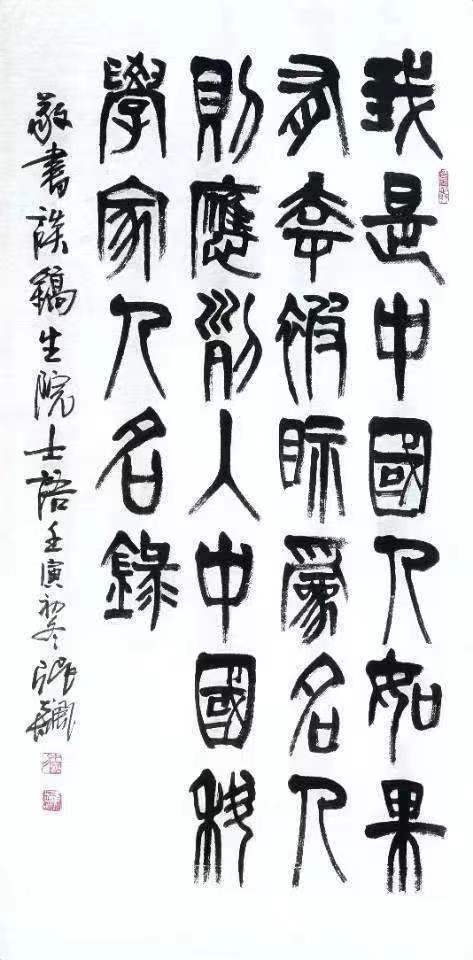

这不是一篇艺术评论,因为今天的主人公不仅仅是一位艺术家,他更是一位记者,一位资深的媒体人,曾任多家国家报社的总编,他还曾是中国书法家协会的驻会副会长。他就是张飚。他曾身兼多职,却依然笔耕不止。他在任《科技日报》总编辑时为三百多位中国两院院士及科学家们写下三百多首诗,发表在《科海甘辛》专栏。在他退休后,他又一次为那些科学家们以书法的形式重新将那三百多首诗书写了一遍,并署名为《科海追星》。

联想到如今大多数青少年都在追星,追的还多是演艺明星,而很少将科学家作为自己的人生榜样。而张飚却以这样的方式为科学家们树碑立传,并试图通过这种途径让广大读者以及青少年更好地认识与了解为了我们这个国家更好的发展、崛起、强大做出了巨大贡献的科学家们。他们才真正是我们这个时代的精英与中流砥柱。他以自己的方式向科学家们致敬,而我与陈复尘也决定以自己的方式向他致敬。陈老师说这次《中华英才》决定为张飚做一期报道,希望我一同前往采访。我上网查找了关于张飚的相关资料。了解得越多,越对先生肃然起敬。

二

在采访那天,我特意从网上订了一束鲜花,这是我向先生的致敬。我与陈复尘在约定的时间见面,做了短暂的交流后,我们一起走进先生所在的合生麒麟社一号楼。进入电梯,我按下楼号。电梯里每个人都戴着口罩,气氛显得有些沉闷。我低头看着手中的花束,喃喃自语般地对站在对面的陈老师说道:“这是一束从网上花店预订的鲜花,上面标明是专门献给老师的,但是在我看来花束有些小了。”陈老师说:“不小,你想的真周到,竟然还买了鲜花。”可我依然觉得花束不够大,大概是先生在我心中的分量太重吧。我虽然还未曾与他见面,但想到他做的那些事,他为三百多位科学家及工程院院士写下的诗篇,以及他为甲午战争一百二十周年写下的八千多字的《甲午赋》,为纪念辛亥革命写下的九千字的《辛亥革命人物赋》,为歌颂祖国更是写下了大量的诗词歌赋……

我向他献花,是向所有为中国发展贡献了毕生力量的科学家们致敬;向虽然没有致力于科学研究却致力于研究科学家以及向世人推广各位科学家的先生致敬;是向这位对我们这个国家、这个民族充满了忧患意识的文字斗士致敬。所以我觉得花束太小了。

正在这时,只听对面一位戴着帽子与口罩但目光炯炯有神的先生开口问:“您们去哪里?”陈复尘老师一时没有反应过来,我虽未曾与先生见过面,却觉得眼前的人如此熟悉,便脱口而出:“张飚老师!”他就“呵呵”地笑了起来。清亮的眼里满是笑意,眉宇间的那份和善,让我一下觉得无比的亲切。

三

走进先生的工作室,很朴素,除了一张他写书法用的写字台,其余近乎都是书。在满屋子的墨香中,先生请我们坐下,并烧上水,随后为我们每人端上一杯茶。

我与先生虽然还未进行交流,但是仿佛已经懂得他所做一切为何?不过我依然喜欢提各种问题,并且也喜欢听他讲故事。作为一位记者,陈复尘更是在见张飚前进行了认真而充分的准备,例举了好些问题。坐下后不久,便直奔主题。与先生谈到《科海追星》的事情,并问先生当初是出于一种怎样的考虑?

张飚:“这应该与我自己的经历有关。当年高考时,我报考的第一志愿是北航。结果一位老师建议我将第一志愿改成录取分数和北航一样的成都电讯工程学院,就是今天的电子科技大学,也是八大国防院校之一。因为我报的是无线电系,老师说真想学无线电就应该到这个学校去。那时,关于无线电方面的教育,成都电讯工程学院应该是排在全国第一。可是志愿表一人只有一张,而我已经填好了志愿。我问老师怎么办呢?老师说你剪一个纸条把它贴上,重新填。我听从了老师的建议。现在查我的档案,我的第一志愿是贴过的,把北航贴了,贴到成电。1964年我到成电上学,1965年四清运动,之后在农场接受解放军再教育。1970年毕业。毕业以后要接受工人阶级再教育。到工厂里没有安排技术活,实际上就是当工人。我当过车工、油漆工、环氧树脂灌注工,最后做了变压器装配工。这个工种终于可以发挥一点我所学的知识,焊接一些配件,但是对于我而言十分轻松。这种情况下我参加了很多业余组织,演话剧,唱歌跳舞,同时兼任大学文工团乐队指挥,也在宣传队出力。后来被调到四川省团委。到了那儿,就不再管无线电的事情了,认认真真地做了一个机关干部,负责写各种简报和稿子。渐渐的,我不再去想当科学家的事,而是专注于将手中的事情做好。但内心总还是隐隐的觉得有遗憾。因为当初之所以报考成电,就是希望通过科技来报效自己的祖国,没想到最后却拿起了笔,写起了文字。

沈思源:可能这就是命运的安排。就像当年鲁迅先生,原本想成为医生,用手术刀来救人,但是最后却改行成了用文字来战斗的文学家、革命家、思想家、教育家。老天的安排,有时甚至出乎自己的意料。但我相信,一切都是最好的安排。

张飙:凡是该发生的都会发生。

沈思源:或许这条路是最适合您的。

张飙:很多事情就是这样。人的命天注定,胡思乱想没有用。

沈思源:但是从今天看来,其实您从中获益良多。从您目前所呈现的整个状态能看得出您身心愉悦,且您喜欢这份原先始料未及的工作。并且某种程度上更好的发挥了您的天赋。相比于从事枯燥机械的电子工程,我觉得文学与书法更适合您,也更能滋养您。

张飙:想当科学家而没有成功,最后选择去歌颂科学家,也好。

陈复尘:当一个书法家、当一个诗人也很美,但是您一直都没有离开科学家。您写了三百多首诗、几百幅书法作品,都是歌颂科学家的。虽然您没当科学家,但是您对科学家倾尽了内心全部的热情与智慧。

张飙:我写的科学家很多都是认识的,是在《科技日报》当总编时与他们结下的缘分。当时一到《科技日报》,我就开了几个专门服务科技人员的栏目,并分成几个层次,专门针对两院院士的叫《科海甘辛》。每篇报道有关于院士的简介及科研成就。同时还写一件院士觉得最高兴的事以及最辛苦的事,一甘一辛。并由报社的摄影记者为院士们每人拍摄一张很好的肖像,最后为每一位院士都写一首诗词。为每位院士配一首诗词是我提出来的,但是《科技日报》写诗词的人很少。最后只好由我来配。每周一期,每期一首。我在那儿当了七年总编,这个栏目就坚持了七年,并被中宣部评为优秀栏目。我离开《科技日报》以后,填词这个问题比较困难,后来这个栏目就停了。

沈思源:真可惜。现在的年轻人以及学生们都需要更多的去了解这些了不起的人物。了解得越多,越会热爱自己的祖国,越能更好的立志要成为一个怎样的人,才能对自己的国家有益,对整个人类有益。

张飙:是啊,比如王淦昌院士就是一个很好的例子。有次我去他家里,发现他们家的沙发还是布面的,已经用的很旧了。我就问王老,这沙发什么时候的?他说70年代的沙发。他当年已经是中国科学院资深的院士,两弹一星功勋人物,中国原子能研究院院长。但是家里却如此简朴。我对他说:“王老,如果当年您不回国的话,您一定是诺贝尔奖的获得者,您在世界上的名气肯定会大大胜过现在。”他说:“这个问题很多人问过我,我就告诉他们一句话,科学无国界,但科学家有自己的祖国。”随后他和我说起一件事,在1964年的一次会议上,他碰到陈毅外长。陈毅见到他就问:“王老师,你那个大炮什么时候响啊?”陈毅说的大炮指的是原子弹。王淦昌回答说:“还有一年。”陈毅外长就说:“好啊好啊,你那大炮一响,我这外交部长的腰杆就更硬了。”王淦昌就对我说:“外交部长的腰杆硬了,就是中华人民共和国的腰杆硬了。为了这个什么都能舍得。”所以说,像王淦昌这样的人,那是国家宝贵的财富。我就想,这样的人物我不去写,那什么样的人物值得我去写呢?

沈思源:这些科学家们、院士们才是我们国家真正的国宝啊!

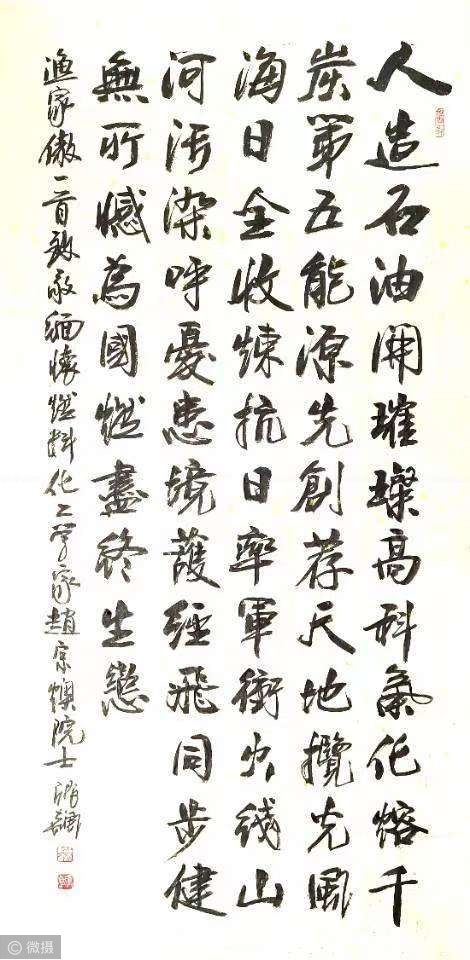

张飙:很多科学家,越了解就越觉得他们可敬可爱。在我们不知不觉间,在生活的方方面面,我们都在享受着科学的恩惠。科学家是擎起智慧的火炬为人类驱逐黑暗与愚昧的人,科学家是从科技奶牛身上挤出奶来哺育人类成长的人。最简单的一个例子,我们现在吃的海带才几块钱一斤,想怎么吃都可以。但是在很多年前,海带非常贵,那是与鲍鱼、海参一样高级的东西。因为当时不能人工培育,只能深海采摘。既麻烦也很危险,所以非常珍贵。后来有一位叫“曾呈奎”的院士把这个问题解决了。海带喜欢冷,他不但解决了海带在北方种植的问题,也解决了在南方种植的问题。别小看海带,海带有很好的营养价值甚至是药用价值。现在普通老百姓都可以轻松吃到海带,可是有谁记得曾呈奎院士呢?很多时候,可能某位科学家的一个发现与发明,就改变了我们的生活,但是我们并不记得,甚至并不知道。

沈思源:大多数时候,人们理所当然地享受着这一切。

张飙:这是让人心里很难过的事情。

沈思源:所以您决定来写书他们,让更多的人们来了解他们,并记住他们。您以您自己的方式在为他们立传。

张飙:中国被评为院士的,总共就那么几百位科学家。一部分是1948年中央研究院院士,一共八十一位,其中二十几位去了台湾和海外,五十多位留在大陆。1955年中国科学院第一次评学部委员,当时不叫院士,其中包括茅以升、李四光、周培源等人,总共一百七十三人。其中包括了1948年被评为中央研究院院士的部分科学家,大约有三四十人。1956年和1957年又补充了几人,钱学森是1956年回来的,郭永怀是1957年回来的,他们都是后来补的。后补的约有十来人。然后一直到1980年,中国科学院才又评了一次院士。咱们的院士中,有些人是有成果没有论文,譬如袁隆平。有些人是有论文没成果,譬如陈景润。因为研究的东西不一样,像陈景润的研究很容易写成论文,因为本来就是写公式的。但是像袁隆平的科研成果,写成论文就比较难。为了解决这个问题,我们国家在1994年又成立了中国工程院。成立的时候比较仓促,把中国科学院工程学部的人整体都划分到了工程院,并成为工程院首批院士,他们就是两院院士,既是科学院院士,又是工程院院士。到了1995年,又评了一批工程技术中特别好的科技精英。从2000年起,国家设立了最高科学技术奖,每年评选两个。但是中间有空缺。所以至今总共有35人获得了最高科学技术奖。还有,就是在建国70周年的时候,评了一批人民科学家。这其中有些不是院士,但是他们同样对人类贡献巨大。上面这些人加起来成为我们国家科技界精英中的精英,我写的就是这些人。

陈复尘:从无到有,从有到大,您几乎把整个中国科技史囊括起来了。

沈思源:先生对此了如指掌,如数家珍,虽然您没有做科学研究,但您对科学家们做了很详实的研究。

陈老师:您写科学家的诗,让人读起来通俗易懂。

张飙:就是需要通俗易懂,我特别希望我的诗不用加注释。

陈复尘:我对我儿子说,你得好好看看张飚老师的作品,整个把科学界的科学家们描绘了一番。因为他是中国校外杂志社社长总编,我说这个作为课外读物向中小学生推荐的话特别好。

沈思源:我觉得现在中小学的课外读物甚至课本中应该有类似的内容,最好专门有一个这样的读本,加上先生的书法。现在小学生不要说写书法,连写字都不太会写。如果这个读本成为中小学生的必读书,可以起到一举多得的作用。第一,通过先生对这些科学家们的逐一介绍,学生们可以对我们国家的科学家有更好的认识与了解,从而树立更多人生的榜样,帮助自己更好的立志;第二,可以更好地学习以诗词为文体的写作方式,提升学生的诗词修养,使学生们在写作时用字更简洁,行文更凝练;第三,可以将此书作为习练书法的字帖,提升学生的书法审美与修养,能写得一手具有浩然正气的好字。中国汉字博大精深,我们要让孩子们养成热爱书法的好习惯。所以这本读物特别有意义,无论从书法、行文,还是孩子们的立志、立言,都能特别激励年轻的一代,鼓励更多的青少年努力学习,立志成为科学家,从而长大后更好的报效自己的祖国。我想,这应该也是先生当初之所以做这件事情的初心所在吧。

张飚:的确如此。

陈复尘:张飚老师的书法不是单一的,而是包括楷书、行书、草书、隶书等多种字体。

张飙:必须多写,要不然读者会审美疲劳。孩子们看也一样。并且习练书法,也不可能只练一种字体。

沈思源:我觉得国家应该专门为此建个馆,且永久对外免费开放。中小学生们应该积极去参观,不仅在书法上可以得到提升与滋养,更是一种非常励志的教育,科技强国、文化强国,这对于更好地了解我们国家的科学家以及更好的传承我们的传统文化非常有帮助。

陈复尘:如果中小学生能将这三者都融会贯通,那我们国家的强大指日可待。

四

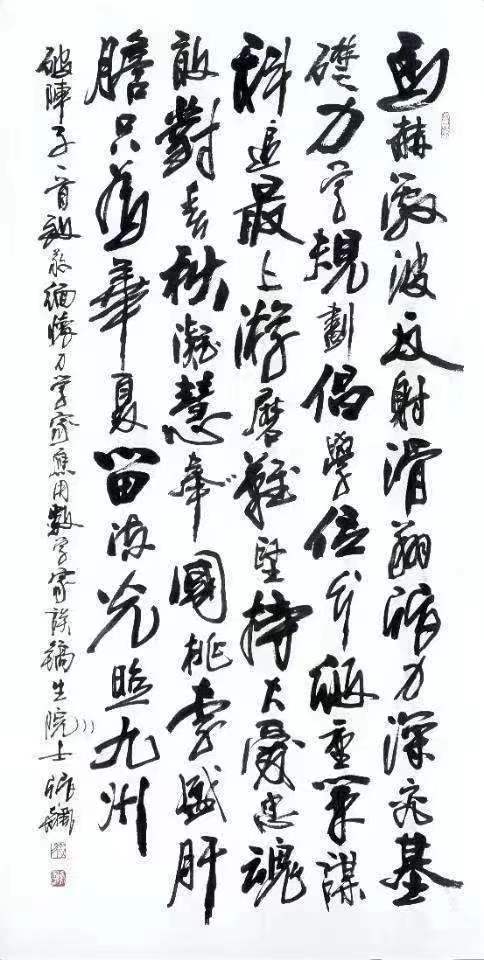

沈思源:少年强,则中国强。说到这里,我想与先生聊聊您写的关于“甲午战争”的那首赋,可谓荡气回肠,发人深思。1894年的中日甲午战争,中国失败之惨烈,丧权辱国之沉重,令人身心发颤,不敢相信。中国到底败在了哪里?您对此做了非常细致严密的梳理,一条一条,仔仔细细,以文字的方式陈述,以书法的方式呈现。我看后既为当年惨遭牺牲与杀戮的那些将士和百姓痛心,同时也为您一气呵成的行文拍案叫绝。可谓针针见血,字字珠玑。我建议每一个中国人都应当认真阅读,且铭记在心,以免历史重演。

张飚:是啊,我们从来没有忘记,也永远不会忘记。甲午战争,是中国人心中永远的痛。当时失败之惨烈、丧权辱国之沉痛,深深扎根在民族的心中。那场战争,甚至改变了亚洲的格局。当时,中日两国各自走在自己的十字路口,但是战争改变了双方的历史。《马关条约》让中国彻底沦为半殖民地半封建国家,把中华民族推到了生死存亡的危急关头。而日本凭借从中国勒索的巨额赔款,迅速扩张军事实力,一跃跻身世界列强。我之所以写下那篇赋,是提醒大家,前事不忘,后事之师。

沈思源:您在书的开篇写道——祭奠仇恨,是为仇恨不再新生。祭奠历史,是为历史不再重演。祭奠国耻,是为不再蒙受耻辱。祭奠失败,是为不再被人击败。我觉得这四句话对于我们这个民族真正的复兴与崛起非常重要。如果我们一直生活在仇恨中,那么我们将无法走出过往;如果我们不能从历史中总结经验,那么历史还将重演;如果我们一直生活在耻辱的阴影中,只会使我们更加卑微;如果我们不能从失败中获取教训,那么我们不可能获得真正的成功。我仔细地阅读了您写的《甲午一百二十年祭》,其中一段尤为深刻:

为什么炮弹不够用?国家给舰队的钱都到哪里去了?1875年,清廷决定,400万两海防专款全部交北洋使用。史料记载:“这400万是从东南几省的关税中抽取。而地方政府出钱时都极不情愿,皆需经李鸿章屡次催促才能筹集出大部分资金。而在此过程中,经官员手要吃掉部分回扣,贪污挪用部分款项,等到了李鸿章手里,基本上就只剩总额的一半了。剩下的钱拿出去采购时,经办人员又要吃掉一部分回扣,到底有多少钱真正用于海军,可想而知。读史至此,已经欲哭无泪!

甲午战争,我们败给了自己。我们败给了挪军费修园子的慈禧;我们败给了一味避战求和幻想列强调停的李鸿章;我们败给了那些只会在朝廷里对前方将士背后下刀子的言官;我们败给了叶志超、赵怀业等胆小鬼以及任命他们的人;我们败给了那些吃军费回扣的大大小小的官员、采买人员;我们败给了像开平煤矿张翼这样的流氓贪官和他们的后台醇亲王们;我们败给了牛昶晒等投降派们;我们败给了那些浑浑噩噩的大清国驻外的外交官们……所以说,甲午战争,是中国败给了中国。

当我读到这里,我忍不住写下另一段文字:“当今,类似的隐患依然存在。我们要吸取前车之鉴,提高警觉,从军队到全民,都应当时刻充分地做好准备,不但从意识上要全面提升,更要从方方面面强大自己与自己的国家,绝不能让历史重演。作为一名文化工作者,更要通过文字树我自信,扬我国威。可当今的文化队伍中,长他国志气,灭自国威风的人比比皆是。正因如此,张飚先生写下的这篇甲午赋就更值得大家推崇与学习。因为潜在的各种威胁一直都在……

正如先生所言:日本社会中确实存在着军国主义冲动的危险,并且有一些人时刻都在做着准备,寻找着机会。日本的一些右翼分子正期待着一场新的冲突或战争,渴望再次战胜中国:去掉半世纪以来二战战败国标签;再次从中国获得巨大利益;再次打乱中国的崛起进程。一箭三雕,是日本军国主义的美梦。虽然这并不是全体日本人民的意志,但如果这些军国主义分子掌握了日本的政权,什么事情都可能发生。现在的我们绝不能再像李鸿章一样,幻想“国际社会”会出来说句公道话,因为历史对此早有答案。

在这篇文章中,我特别希望将有限的版面都留给张飙先生在甲午赋中的精彩片段,这比我写下任何语言都更有意义。

在当今国际形势下,仅仅“对外宽宏仁厚”“不开第一枪”是不够的。

经历了多少苦难,饱受了多少耻辱,我们终于明白,国际间的关系和人际间的关系原来完全不同。人和人可以“将心比心”“以心换心”,国与国却只能“以利换利”。我们以为对人家宽厚人家就会对我们宽厚,殊不知人家是觉得你傻,你软弱。你好欺负。我们以为不开第一枪是坚持道德和正义,殊不知人家是觉得你迂腐,你胆怯,你没战斗力。

确实,不开第一枪这个曾经是国际间普遍尊重的原则,已经渐渐被人蔑视。对于为了避免自己的牺牲进行先发制人打击的战例,对于只是怀疑别人有“大规模杀伤武器”便灭了该国的事例,"国际社会”也是赞扬多于谴责。

但是,作为一个有几千年古老文明的中华民族,对外坚持宽宏仁厚,坚持不开第一枪,依然可以是我们的原则。而且,我们为有这样的道德骄傲!

战争的主动权就在我手中了。以后怎么打,在哪里打,用什么武器打,就由不得你了。我们应该宣示,宽宏仁厚,只对宽宏仁厚者施之;对凶狠残暴者,决不会心慈手软。我们应该宣示,对于敢于侵略我者,我们的反击是动用一切手段,把它迅速、完全、彻底地消灭,让它永远没有侵略的能力。

只有这样,宽宏仁厚才不会被别人看作是对外示弱;不开第一枪才不会被别人看作是心理胆怯。对于那些习惯从侵略中壮大自己的军国主义分子,只有让他知道,如果他先打了我一枪,我会让他彻底灭亡,他才不敢发动战争。

当然,要做到这一点,必须自己有实力:经济实力、军事实力、综合实力是我们能够立于世界的基础。今天的中国,已经有了巨大的发展。我们成为世界第二大经济体,我们的宇宙飞船和自己的空间站能够在天空对接,我们的潜水艇能够潜到7000米的深海。我们有了自己的航空母舰。1949年,我国的人均收入只有16美元,国民经济收入人均25美元,到2012年,这个数字翻了257倍。这是何等的进步,这是何等的辉煌。

但更重要的,必须自己有精神:牺牲精神、大无畏精神、压倒一切敌人的精神,是我们立于世界的支柱。

1872年,日本单方吞并琉球后,时任云贵总督的刘长佑上书朝廷,提出先发制人、进攻日本本土。他认为日本狼子野心,夺占我琉球群岛,已经是对中国打响了第一枪。“国家若释倭人灭琉球之罪不诛,则列强都会知道中国好安而恶战,从而助长它们的侵略野心。”不幸而被他言中。其实,他讲的是个非常浅显的道理:对侵略者的任何一点小的侵略行为,都必须及时地、坚决地给予毁灭性的打击。只有这样,世界才能真正和平共处,互不侵犯。

前事不忘,后事之师

如果遭受了巨大失败,却不知道为什么会失败,这样的民族,还会遭受更大的失败;如果遭受了失败,也知道为什么会失败,却依然不去变革,这样的民族终究会灭亡。

重温历史,是为了现在,更是为了将来。

1894年的甲午年,是中国走向没落深渊的起点。1954年的甲午年,是中国走向重建和振兴的起点。2014年的甲午年,是中国走向世界最强行列的起点。

中华民族具有5000多年连绵不断的文明历史,创造了博大精深的中华文化,为人类文明进步作出了不可磨灭的贡献。只要我们自己不给自己设置障碍,14亿人紧密团结在一起,弘扬中国精神,凝聚中国力量,走上繁荣富强的中国道路,没有任何力量可以阻挡。下一个甲午年,2074年,必将是中国的时代!

是啊,我们不欺负他国,但是也绝不允许他国践踏欺负我们的国家。今之中国,必昂首挺立,阔步前行,没有任何一个国家可以阻挡我们前进的脚步。因为唯有中国的强大,才可能真正引领世界走向大同。这不仅仅是张飚先生作为一位文人的风骨与志气,也应当是我们每一个中华儿女的骨气与担当。

五

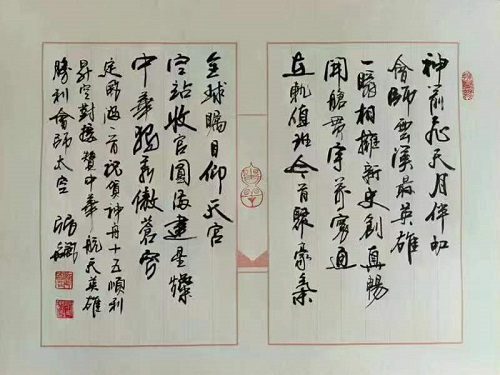

距离我采访张飚先生已经过去了四个多月,从我们见面的第二天起,先生就会每天给我发四条微信,这四条微信中,第一条是先生整理出来的关于院士科学家的生平及科研成果的文字简介,然后分别是碑矗、矢志、旗卷的书法作品。譬如2022年12月1日,是关于力学家谈镐生院士,具体如下:

致敬缅怀力学家谈镐生院士⊙《科海追星》之三百四十五

马赫激波反射,

滑翔张力深究。

基础力学规划倡,

学位分级重策謀。

科追最上游。

磨难坚持大爱,

忠魂敢对春秋。

凝慧奉国桃李盛,

肝胆只为华夏留。

流光照九州。

(《破阵子》----张飙)

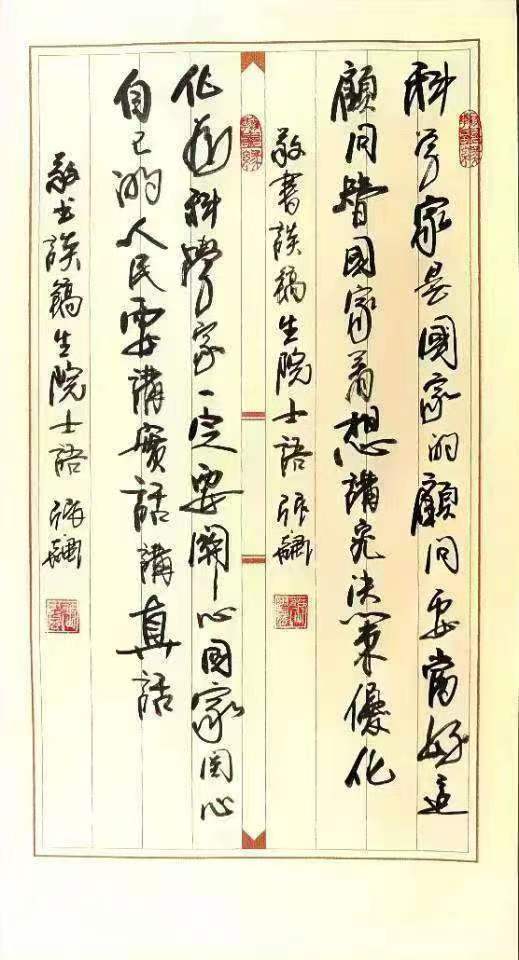

今天是谈镐生院士(1916年12月1日—2005年9月28日)的诞辰纪念日。他早年曾解决了滑翔机蒙布张力的测量问题。他建立了激波马赫反射理论,提出了植被流局部扩散模型;发现了网格湍流负二次幂衰减律。在自由分子流、旋翼边界层、激波马赫反射、马赫波锥相互作用和分离流等方面取得重要成果。在美国工作时,他三次拒绝被列入《美国科学名人录》,他说,“我是中国人,如果有幸被视为名人,则应列入《中国科学家人名录》。”1976年他指出力学已成为许多交叉学科的基础,并书面直陈意见,要求制定全国力学发展规划。建议转呈中央后,得到批准。1977年,他上书中央领导,最早提出在中国建立分两级(相当于中国国外硕士和博士)培养研究生的制度,受到中央领导的赞赏,并立即批送给有关部门办理。1980年当选中国科学院学部委员(院士)。

谈镐生说:“科学家是国家的顾问,要当好这顾问,替国家着想,讲究决策优化”,“作为科学家一定要关心国家、关心自己的人民,要讲实话,讲真话”。 (陈复尘,沈思源采访,沈思源文)

©微视中国